給与所得以外の所得にかかる住民税には、自分で納める「普通徴収」と会社が給料から源泉徴収する「特別徴収」の2種類の納付方法があります。この記事では、これらの違いをご紹介します。

住民税の納付方法

会社員が給料以外に投資や副業で収入がある場合、確定申告をして所得税と住民税を支払う必要があります。(ただし、条件により申告不要などの制度があります)

所得税(国税)は事業者(会社)が従業員の給与から天引きして国に納付する方法しかありませんが、住民税は徴収方法として「普通徴収」と「特別徴収」の2通りの納付方法があり、確定申告の際にどちらの納付方法にするか選べます。

| 税区分 | 給与所得 | 給与所得以外 |

|---|---|---|

| 所得税(国税) | 給料から源泉徴収 | 給料から源泉徴収 |

| 住民税(地方税) | 給料から源泉徴収 | 普通徴収または特別徴収 |

普通徴収

普通徴収とは、住民税を自分で市区町村へ納付する方法です。市町村の役所に直接納付したり、銀行引き落としにすることもできます。

納付期限

普通徴収は住民税を年に4回、4分の1ずつ納付します。

| 期 | 納付期限 |

|---|---|

| 第1期 | 6月30日 |

| 第2期 | 8月31日 |

| 第3期 | 10月31日 |

| 第4期 | 翌年1月31日 |

納付書

住民税普通徴収の対象者には、市区町村から毎年6月に納付書が郵送されてきます。市区町村や郵便局、銀行の窓口へ納付書を持っていけば、住民税を納付することができます。

口座振替の申込み手続きを行えば、銀行口座振替による納付もできます。

特別徴収

サラリーマンなどの給与所得者が選べる徴収方法で、住民税を毎月、12分の1ずつ、事業者(会社)が従業員の給料から天引きして市区町村に納付する方法です。自分で住民税の納付手続きをする必要が無く、手間がかからない納付方法です。

退職

1月1日から5月31日までの期間に退職した場合は、退職月から5月支払い分までを会社が一括して特別徴収します。

6月1日から12月31日までの期間に転職した場合は、会社が一括して特別徴収するか、普通徴収に切替えるかを退職者が選べます。

転職

他の会社へ転職する場合は、原則として普通徴収へ切替えられます。退職者が希望すれば、転職先の会社へ特別徴収を引き継ぐこともできます。

住民税を特別徴収にすると副業が会社にバレる?

多くの会社では社員に副業を禁じる就業規則を定めています。もし副業をしていて、その税金を特別徴収にすると、会社が社員に代わって住民税を納付することになるので、副業がバレやすくなります。

普通徴収と特別徴収の切替

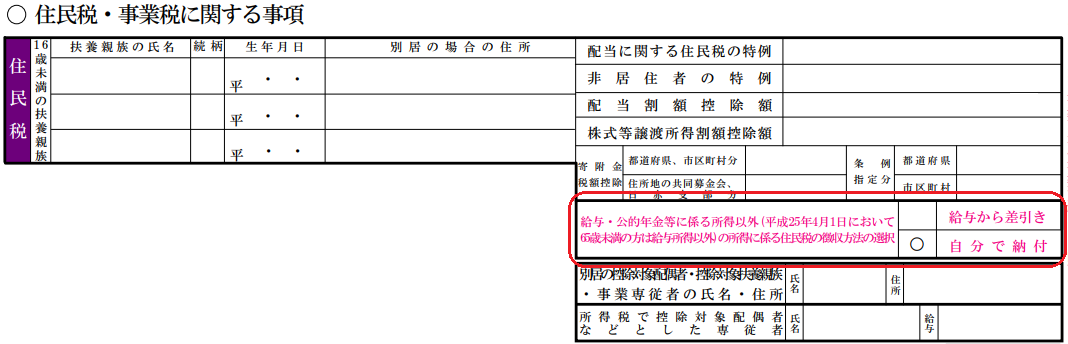

住民税を特別徴収から普通徴収に切替する方法は、所得税の確定申告の際、所得税の確定申告書第2表の「住民税・事業税に関する事項」の「給与・公的年金に係る所得税以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄に「自分で納付」に丸を付けます。

確定申告

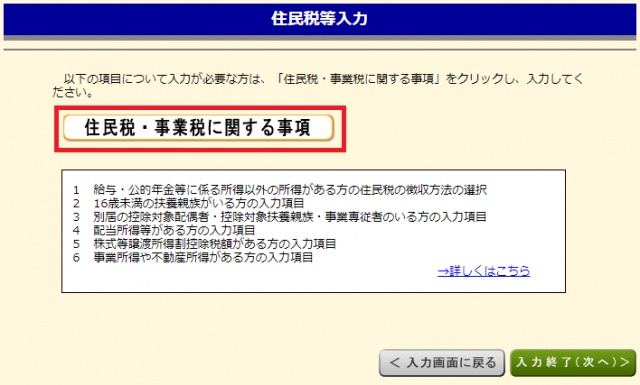

確定申告をe-Taxで行う場合は、住民税等入力画面で「住民税・事業税に関する事項」をクリックします。

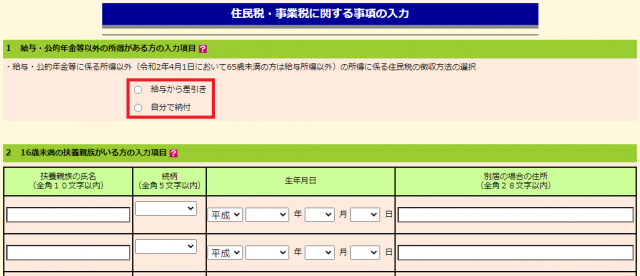

住民税・事業税に関する事項の入力画面で「給与から差引き(特別徴収)」か「自分で納付(普通徴収)」のいずれかを選びます。

特別徴収義務者

近年、事業所(会社)を特別徴収義務者に指定して、特別徴収を推進する動きがあります。

東京都:平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します

神奈川県:個人住民税特別徴収の推進について

千葉県:平成28年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。

つまり、特別徴収義務者に指定された事業所(会社)にとっては個人住民税を特別徴収することが義務化されていきます。

東京都では以下の基準に該当すれば当面、例外的に普通徴収が認められます。

- 総従業員数が2人以下

- 他の事業所で特別徴収

- 給与が少なく税額が引けない

- 給与の支払いが不定期

- 事業専従者

- 退職者または退職予定者(5月末日まで)

関連記事

所得税と住民税について、詳しくは次の記事をご覧ください。

コメント